更新日:

2025年12月26日

自転車は、便利で環境にもやさしい乗り物です。しかし、交通ルールやマナーを無視した乱暴な運転をしていると、交通事故の加害者として相手に大きな障害を負わせたり、命を奪うなど悲惨な事故につながります。また、刑罰だけでなく、高額な損害賠償を請求された事例もあり、被害者のみならず、加害者本人やその周囲の方にも大きな影響を及ぼします。

自転車は車両です。車両の運転者としての責任を自覚し、交通ルールをしっかり守って、安全に利用しましょう。

目次

資料・チラシ等

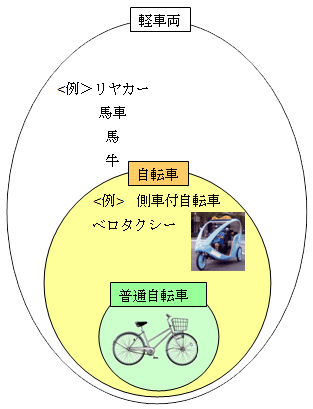

1 自転車とは

自転車は、道路交通法上では「軽車両」となり、車両の仲間です。

自転車に乗るときは、車両の運転手であることを自覚して、交通ルールをしっかり守りましょう。

自転車とは

ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く)であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであって、内閣府令で定める基準に該当するものを含む)をいう。

<関係法令 法第2条第1項第11号の2、規第1条の3>

普通自転車とは

四輪以下の自転車で、他の車両をけん引していないもので、次の基準を満たす自転車をいう。

- 長さ190センチメートル、幅60センチメートルを超えないこと

- 側車をつけていないこと(補助輪を除く)

- 乗車装置はひとつであること(幼児用座席を除く)

- ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること

- 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと

<関係法令 法第63条の3、規第9条の2>

2 自転車が通行する場所《原則・・・車道》

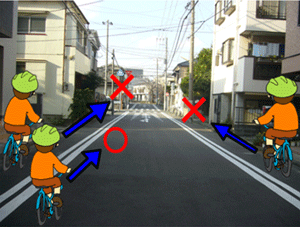

自転車は原則、車道の左側端を通行します。

<関係法令 法第17条第1項・第4項、法第18条第1項>

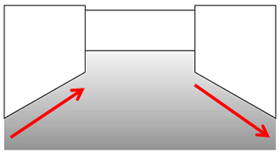

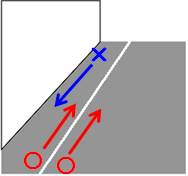

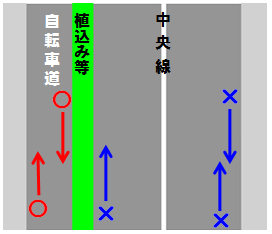

路側帯がある場合

自転車が通行することができる路側帯内であっても、歩行者の通行の妨げとなる場合は通れません。また、通行する場合は、進行方向左側の路側帯に限られます。路側帯内で双方向に通行することはできません。

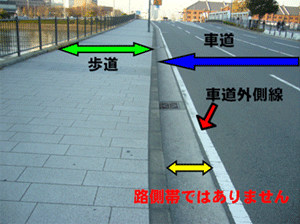

路側帯

駐停車禁止路側帯

歩行者用路側帯

※自転車は通行できません。

例 路側帯(自転車通行可)

例 歩行者用路側帯(自転車通行不可)

※車道外側線

<関係法令 法第17条の2>

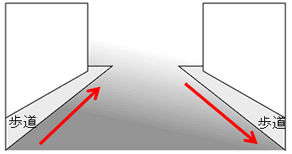

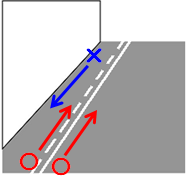

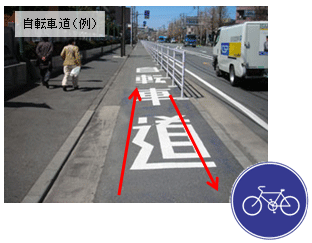

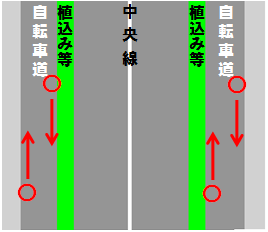

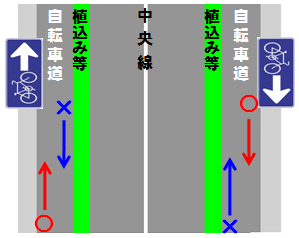

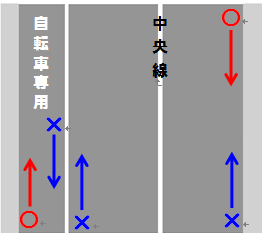

自転車道

自転車道とは車道の部分に、縁石線やさくに類するものによって区画された自転車の通行のためのスペースをいいます。自転車道を通行するときは、自転車道の中央から左側部分の左側端に寄って交互通行します。

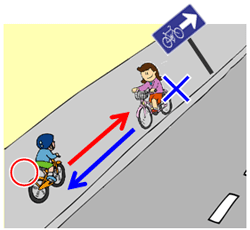

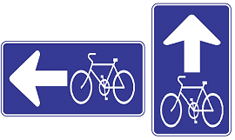

ただし、自転車道で下記の自転車の一方通行を示す標識が設置されている場合は、標識の矢印で示された方向にしか通行できません。

普通自転車は、自転車道がある道路では、その自転車道を通行しなければいけません。

<関係法令 法第2条第1項第3号の3、法第16条第4項、法第8条第1項、法第63条の3>

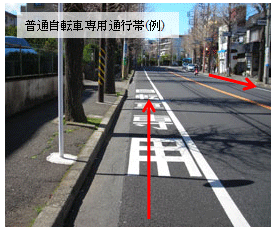

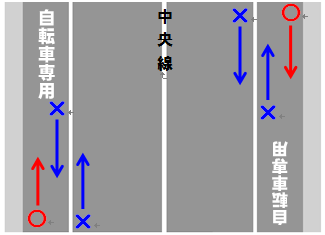

普通自転車専用通行帯

普通自転車専用通行帯とは、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯のことをいいます。

オーバーハング式標識

路側帯式標識

普通自転車が、普通自転車専用通行帯を通行する場合は、進行方向左側の普通自転車専用通行帯しか走行できません。

<関係法令 法第2条第1項第7号、法第20条第2項>

3 自転車が通行する場所《例外・・・歩道》

次の場合は、普通自転車も例外的に歩道を通行することが出来ます。

- 標識や標示により自転車の歩道通行を許可しているとき

- 13歳未満、70歳以上の方又は身体の不自由な方が自転車を運転するとき

- 自転車の通行の安全を確保するため歩道通行することがやむを得ないと認められるとき

やむを得ないと認められるとき

- 道路工事や連続した駐車車両などのために、車道の左側部分を通行することが困難な場合

- 著しく自動車の交通量が多く、かつ、車道の幅員が狭いなどのために、追い越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合

ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するために、歩道を通ってはならないことを指示したときは、歩道を自転車に乗って通行してはいけません。

<関係法令 法第63条の4、令第26条>

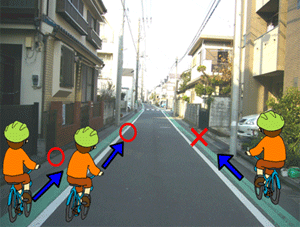

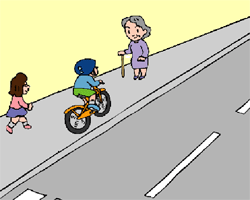

4 歩道の通行方法(例外的に歩道通行が可能な場合)

歩道を通行するときは、歩行者優先です。

- 歩道の車道寄りを徐行する。

徐行とは、すぐに止まれる速度のことです。 - 歩行者の通行を妨げるおそれのあるときは、一時停止をする

普通自転車通行指定部分がある場合は、その部分を徐行する。

ただし、その部分を通行する歩行者や、通行しようとする歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で通行できる。

安全な速度とは、すぐに徐行に移ることができるような速度のことです。

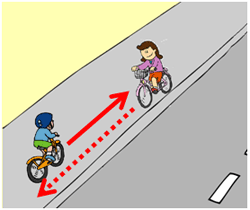

- 歩道で他の自転車と行き違うときは、速度を落としながら安全な間隔で歩行者に注意しながら、対向する自転車を右に見ながらよけるようにしましょう。

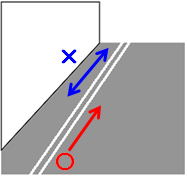

- 次の標識が設置された自転車道・歩道では、標識の矢印で示された方向にしか通行することができません。

<関係法令 法第63条の4第2項、教則第3章第2節2(8)ア、教則第3章第2節2(10)、法第8条第1項>

5 信号の見方

「信号機」のみの場合

「信号機」のみの場合は、車道、歩道を通行している自転車ともに、「信号機」に従って交差点を進行できます。

<関係法令 法第7条、令第2条第1項>

「信号機」・「歩行者用信号機」がある場合

「信号機」・「歩行者用信号機」がある場合は、車道を通行している自転車は、「信号機」に従って交差点を進行できます。

歩道を通行している自転車は、「歩行者用信号機」に従って横断歩道を進行できます。

<関係法令 法第7条、令第2条第1項・第4項・第5項>

歩行者・自転車専用信号機と自転車横断帯がある場合

「歩行者・自転車専用信号機」と「自転車横断帯」がある場合は、車道、歩道を通行している自転車は、ともに、「歩行者・自転車専用信号機」に従い、「自転車横断帯」を通行します。

<関係法令 法第7条、令第2条第1項・第4項・第5項、法第63条の6、法第63条の7第1項>

6 横断歩道の渡り方

横断歩道は歩行者のためのものですから、横断歩道を渡るときは、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げる恐れがない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません。

<関係法令 教則第3章第3節1(6)後段>

7 右左折の方法

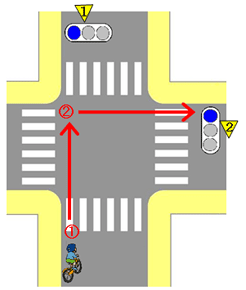

左折方法

車道を通行している自転車は、車道の左側端にそって左に曲がります。(信号機のある交差点では、対面の信号機に従ってください)

歩道を通行している自転車は、歩道の車道寄りを左に曲がります。

<関係法令 法第34条第1項、法63条の4第2項>

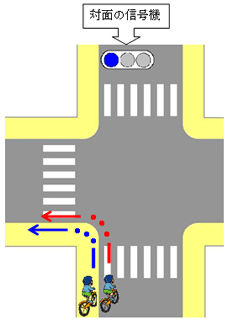

右折方法<信号機がない場合>

歩・車道を通行している自転車は、車道の左側端にそって、交差点の内周を外大周りで徐行しながら、右に曲がります。

<関係法令 法第34条第3項>

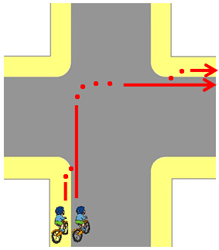

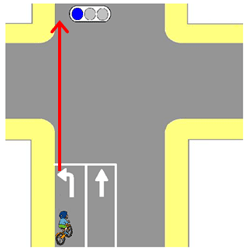

右折方法<信号機がある場合>

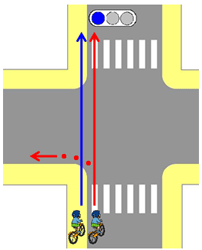

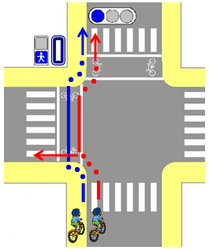

車道を通行している自転車は、まず進行方向の対面信号機 に従って、車道の左側端を直進

に従って、車道の左側端を直進 します。道路を渡ったら右に向きを変え、進行方向の対面信号機

します。道路を渡ったら右に向きを変え、進行方向の対面信号機 に従って車道の左側端を直進

に従って車道の左側端を直進 します。

します。

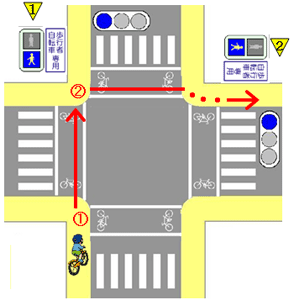

右折方法<歩行者・自転車専用信号機と自転車横断帯がある場合>

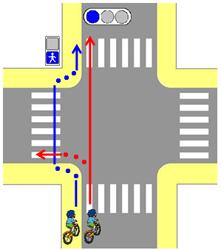

歩道を通行している自転車は、まず進行方向の対面信号機 に従って、自転車横断帯がある場合はその横断帯を(自転車横断帯がない場合は、横断歩道を)直進

に従って、自転車横断帯がある場合はその横断帯を(自転車横断帯がない場合は、横断歩道を)直進 します。道路を渡ったら右に向きを変え、進行方向の対面信号機

します。道路を渡ったら右に向きを変え、進行方向の対面信号機 に従って、自転車横断帯がある場合はその横断帯を(自転車横断帯がない場合は、横断歩道を)直進

に従って、自転車横断帯がある場合はその横断帯を(自転車横断帯がない場合は、横断歩道を)直進 します。

します。

<関係法令 法第7条、令第2条第1項・第4項・第5項、法63条の7第1項>

8 左折通行帯がある交差点を直進する方法

車両は、道路標識等で進行方向別の区分が指定されている車両通行帯が設けられた道路では、その通行区分によって進行しなくてはいけないが、軽車両は除かれているため、自転車が直進する場合は、車道の左側端を、左折の車両等に注意しながら通行します。

<関係法令 法第35条第1項>

9 交通ルールを守る

ルールを守らない運転は重大な交通事故につながります。

交通ルールの例

飲酒運転の禁止

<関係法令 法第65条>

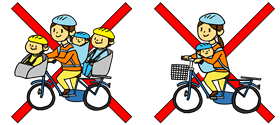

二人乗りの禁止

二人乗りの禁止の除外

- ただし、次の場合は乗車してもよいこととなっています。(細則)

幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させ、16歳以上の者が運転する場合

幼児1人をひも等で確実に背負って16歳以上の者が運転する場合

幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させ、幼児1人をひも等で確実に背負って16歳以上の者が運転する場合

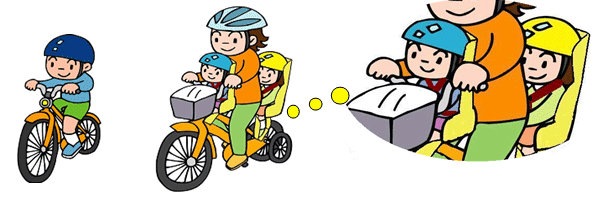

幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させ、16歳以上の者が運転する場合

- 幼児二人同乗用自転車とは、運転者のための乗車装置及び2つの幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車のことです。

禁止です!

幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させ、幼児1人をひも等で確実に背負って16歳以上の者が運転することはできません。

- 「幼児1人をひも等で確実に背負って」とあるとおり、抱っこひもを使用して前抱っこして自転車に乗ることは認められてません。

前抱っこは、ハンドル操作の妨げになるのでやめましょう。

<関係法令 法第55条第1項、法第57条第2項、神公規第9条第1号>

自転車の幼児用座席に乗せることができる子供の年齢が令和3年4月1日から緩和!!

夜間、トンネル内等の暗い場所では、ライトを点灯する

ライトは、周囲の人や車両に自転車の存在をアピールする目的もあります。早目に点灯することで、交通事故防止につながります。

<関係法令 法第52条第1項、令第18条第1項第5号、令第19条、神公規第6条第1項・第2項、神公規第7条>

一時停止場所、見通しの悪い場所では、いったん止まって安全確認!

<関係法令 法第43条>

傘差しや物を持つなどの片手運転は禁止

傘を自転車に固定して運転することも、不安定となったり視野が妨げられたり、傘が歩行者に接触したりするなど危険な場合があるので、やめましょう。(交通の方法に関する教則より)

<関係法令 法第71条第6号、神公規第11条第2号>

携帯電話等を手で持って通話や操作をしたり、画面を注視しながらの運転は禁止

<関係法令 法第71条第5号の5>

イヤホンの使用等で周囲の声や音が聞こえない状態での運転は禁止

<関係法令 法第71条第6号、神公規第11条第5号>

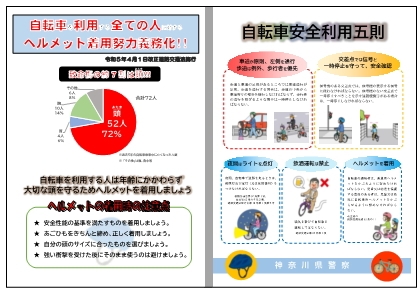

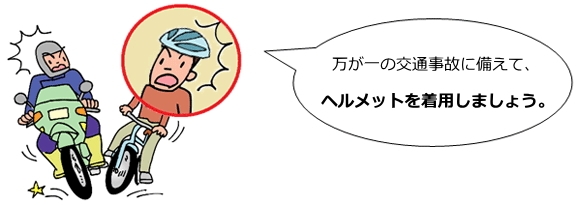

10 ヘルメット・シートベルトの着用

道路交通法の改正により、令和5年4月1日から自転車を利用する全ての人はヘルメット着用が努力義務です。

交通事故の被害を軽減するために、頭部を守ることがとても重要です。

子供にヘルメットを着用させることはもちろん、大人もヘルメットを着用しましょう。

<関係法令 法第63条の11、教則第3章第1節1(8)>

ヘルメット着用のポイント

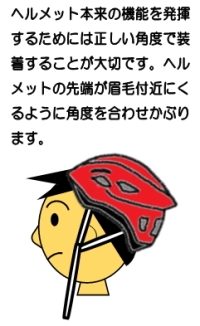

正しい角度で装着しましょう

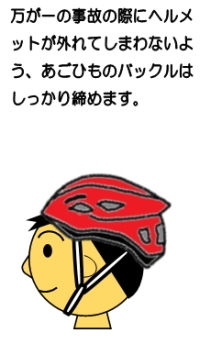

あごひものバックルをしっかり締めます

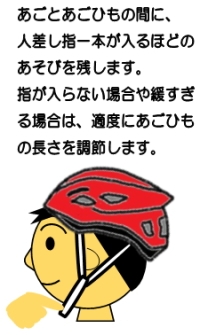

あご下に適度なあそびを残しましょう

11 手の合図

合図は右手で行う方がより安全です。《交通の方法に関する教則(国家公安委員会告示第三号)より》

停止

合図の時期

止まろうとするとき。

右に曲がる。右に進路変更

合図の時期

右に曲がる・・交差点の30メートル手前から右折が終わるまで。

右に進路変更・・進路変更する3秒前

左に曲がる。左に進路変更

合図の時期

左に曲がる・・交差点の30メートル手前から左折が終わるまで。

左に進路変更・・進路変更する3秒前

<関係法令 法第53条、令第21条、教則第3章第1節4(5)、教則第3章第2節3(3)・(4)イ>

12 点検

自転車に乗る前には点検をして、悪い個所があったら整備しましょう。

<関係法令 法第70条、教則第3章第2節2等>

日常点検

自転車を使用する前に自分自身で点検をしましょう。

- ブレーキ

前輪と後輪を別々にかけて、ブレーキの効き具合を確かめる。 - タイヤ

空気が十分入っているか、すり減っていないか確かめる。 - 反射器材、ライト(前照灯)

反射材が割れたり、汚れていないか。ライトが明るくつくか確かめる。 - サドル

またがってハンドルを持ったときに両足先が軽く地面に届き、上体が少し前に傾くくらいに調整する。 - ベル(警音器)

きちんと鳴るか確かめる。

点検の合言葉は、『ブタはしゃべる』

- ブ ・・・ ブレーキ

- タ ・・・ タイヤ

- は ・・・ 反射材、ライト

- しゃ ・・ 車体(ハンドル、サドル、チェーン)

- べる ・・ ベル(警音器)

定期点検

定期的に自転車安全整備店などへ行って、自転車の各部を詳しく点検・整備してもらいましょう。

13 反射材の活用

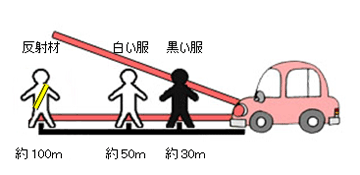

反射材とは、車両のライトなどの光があたると、車両の運転手(光源)に対して光を跳ね返すものです。自転車には後部に反射材が付いているので、後方から近づいてくる車両に自転車の存在を知らせることができますが、横には付いていないので、ご自身で反射材用品を購入するなど装着し、左右から近づく車両にも存在をアピールしましょう。また、服装は光を反射しやすい白っぽい色を選ぶとより効果的です。

車両からの見え方(例)

<関係法令 教則第3章第1節1(9)>

14 保険加入

自転車による交通事故でも、自転車の運転者に多額の賠償責任が生じる場合があります。

神奈川県では、「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により自転車損害賠償責任保険等への加入が義務付けられていますので、必ず保険に加入しましょう。

- 「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」については、神奈川県ホームページをご覧ください。

保険の例

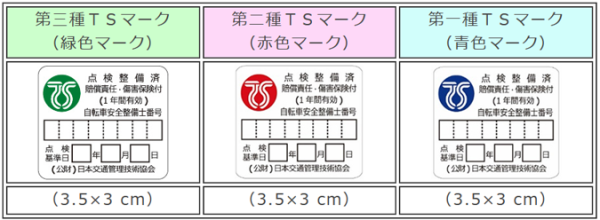

TSマーク

TSマークとは、自転車安全整備店の自転車安全整備士による点検・整備(有料)を受け、安全な普通自転車であることが確認された場合に貼付されるものです。

TSマークには、点検基準日から1年間有効になる賠償責任保険と傷害保険等が付いています。

- 令和4年7月、赤色・青色TSマークのデザインが変更になりました。

付帯保険の補償内容

| 傷害補償 | 賠償責任補償 | 被害者見舞金 | ||

| 入院15日以上 | 死亡・重度 後遺障害 (1〜4級) |

死亡・重度 後遺障害 (1〜7級) |

入院加療 15日以上の傷害 |

|

| 第1種 青色マーク | 一律1万円 | 一律30万円 | 限度額1,000万円 | ※1 |

| 第2種 赤色マーク | 一律10万円 | 一律100万円 | 限度額1億円 | 一律10万円 |

| 第3種 緑色マーク※3 | 一律5万円 | 一律50万円 | 限度額1億円 | ※2 |

令和6年4月2日現在

- 1 青色TSマークには、被害者見舞金制度はありません。

- 2 緑色TSマークでは、賠償責任補償による対応になります。

- 3 緑色TSマークは、全ての人身事故が賠償責任補償の支払い対象になり、示談交渉サービスが付帯します。(自転車の搭乗者が業務中の場合は、示談交渉サービスは提供されません。)

<関係法令 教則第3章第1節1(10)>

15 駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)に係る型式認定品について

自転車の安全な利用のために、駆動補助機付自転車の型式認定を受けた「TSマーク」が貼付されている駆動補助機付自転車のご利用をお願いします。型式認定制度や型式認定対象品の検索等は下記のリンクを参照ください。

警察庁ホームページ(駆動補助機付自転車に係る型式認定品について)

16 損害賠償請求事例

事例1 携帯電話に気を取られ、歩行者に衝突

夜間、無灯火の自転車を運転していたAさん(高校生)が、携帯電話に気を取られ、前を歩いていた女性に背後から衝突。女性は歩行困難となった。

Aさんの賠償金額

約5,000万円(平成17年横浜地裁判決)

事例2 信号無視で、横断歩道横断中の歩行者に衝突

自転車を運転していたBさん(男性)が、幹線道路で信号無視をし、横断歩道を歩行中の女性と衝突。女性は意識不明の重体となり、数日後、死亡した。

Bさんの刑罰

禁固1年10月(実刑収監)

Bさんの賠償金額

約5,400万円(平成19年東京地裁判決)

事例3 保護者の注意や指導が不十分と指摘された、小学生の自転車事故

自転車で坂道を下っていた小学校5年生が、前方不注意で高齢歩行者と衝突し、脳に重い障害を負わせ寝たきりの状態とさせた。児童に十分な指導・注意をしていたとはいえないとし、保護者の監督義務違反を認めた。

保護者の賠償金額

約9,500万円(平成25年神戸地裁判決)

事例4 自転車同士の事故

昼間、自転車横断帯のかなり手前から車道を斜め横断したCさん(高校生)が、対向車線を自転車で直進してきた男性と衝突し、言語機能喪失等の重大な障害を負わせた。

Cさんの賠償金額

約9,200万円(平成20年東京地裁判決)

17 交通事故に遭ったとき

自転車に乗っているとき歩行者や車両とぶつかり、相手に怪我をさせたり、自分が怪我をしたり、車両が損傷した場合は交通事故となります。落ち着いて、直ぐに次のことをしてください。

- 自転車を停止させます。

- 119番通報するなど負傷者を救護してください。

- 道路における危険を防止する措置を講じてください。

- 110番通報するなど警察に連絡をしてください。

<関係法令 法第72条第1項>

18 チリリン・スクールとは

神奈川県内で行われている自転車交通安全講習のことで、自転車のルールやマナー、自転車利用者としての責任や賠償等について説明します。また、点検や模擬コースの走行などの実技も行います。受講者には、講習受講済証『チリカ』が交付されます。チリリン・スクール協賛自転車店で『チリカ』を提示すると自転車安全整備士の安全点検が無料になります。(整備・部品代、TSマーク貼付代は有料です。)

学校、自治会、職場等でチリリン・スクールを開催しませんか?開催ご希望の方は、管轄の警察署交通総務係までご相談ください。

チリリン・スクールの詳細はこちら(チリリン・スクールにご参加ください)

身体障害者福祉法 別表

身体の不自由な方(身体障害者福祉法 別表)

一 次に掲げる視覚障害で、永続するもの

- 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ0.1以下のもの

- 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもの

- 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの

- 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの

二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの

- 両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの

- 一耳の聴力レベルが90デシベル以上、他耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

- 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの

- 平衡機能の著しい障害

三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害

- 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失

- 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの

四 次に掲げる肢体不自由

- 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの

- 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの

- 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの

- 両下肢のすべての指を欠くもの

- 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの

- 1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害

五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの

関係法令

- 「法」:道路交通法(昭和35年法律第105号)

- 「令」:道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)

- 「規」:道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)

- 「神公規」:神奈川県道路交通法施行細則(昭和44年県公安委員会規則第1号)

- 「教則」:交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)

情報発信元

神奈川県警察本部 交通部交通総務課

電話:045-211-1212(代表)