更新日:

2025年08月27日

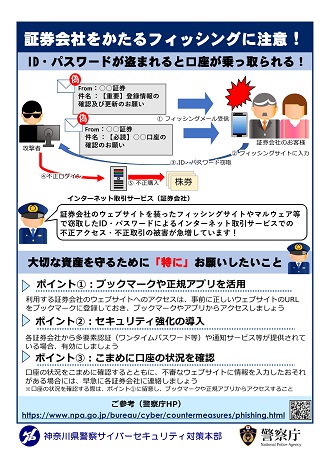

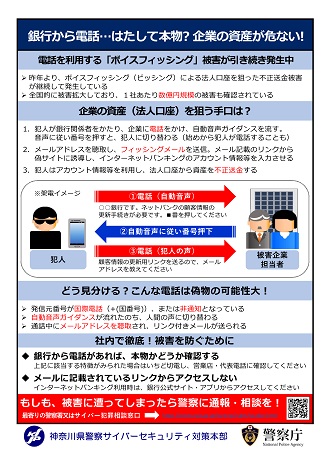

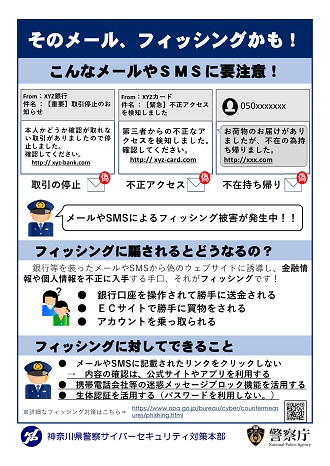

近年、オンラインショッピングの利用やキャッシュレス決済アプリの普及など、私たちの日常生活において、インターネットを活用したサービスが益々身近なものとなっていますが、同時に、フィッシング(詐欺)の被害も多くなっています。ここでは、フィッシングについて説明をします。

フィッシング詐欺に気を付けて!

(PDF:426.9KB / テキスト:1KB)

そのメール、フィッシングかも!

(PDF:244KB / テキスト:1.6KB)

フィッシングとは?

フィッシングとは、金融機関やクレジットカード会社、通信事業者、インターネット通販事業者、配送業者など、実在する企業を装ってメールやSMSを送信し、メール本文に記載されたURLやリンク先をクリックさせて、偽のホームページへ誘導し、そのページでクレジットカード番号やID・パスワード等の情報を入力させ、不正にそれらの情報を入手する行為をいいます。

もしも、情報を入力してしまうと、その後に、不正に入手されたID・パスワード等を悪用され、お金や商品をだまし取るなどの被害も発生してしまう可能性があります。

(参考)

「フィッシング(Phishing)」は、メールを餌にして釣ることから、「fishing(釣り)」が語源となっていますが、「餌」として利用されているメールなどの騙すための手口が洗練されていることから「sophisticated(洗練された)」の「ph」を「fishing」の「fi」と置き換えて「Phishing」と綴るようになったと言われています。

具体的な事例にはどのようなものがありますか?

メールの送信者

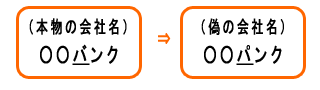

実在する銀行やクレジットカード会社、オンラインショッピング等の名前が利用されたり、それらに似た会社名が利用されている場合があります。

※偽の会社名は「○○バンク」の「バ」が「パ」になっています。

また、送信者のメールアドレスは、本物と似せたアドレスを詐称しています。

メールの内容

「セキュリティシステム更新のため」、「口座確認のため」などの緊急対応を促すものや、「商品が当選しました」、「先着XX名さまにプレゼント」などのうたい文句で、個人情報やクレジットカード番号、ID・パスワード等を、偽のホームページにアクセスさせて入力させる、又はメールで返信させるように仕向ける内容のメールが送られているようです。

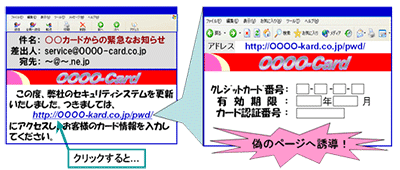

偽のホームページ

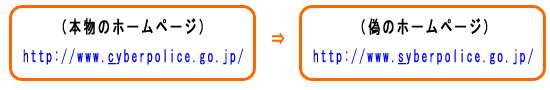

本物の企業のホームページと似せて作っており、見た目ではなかなか気付かないようになっています。

また、アドレスも本物の企業に似せたものを使っているため注意が必要です

※偽のホームページのアドレスは、「cyber」の「C」が「S」になっています。

中には、インターネット・エクスプローラーの脆弱性やJavaスクリプト(ホームページで動的な動作を行わせるためのプログラムを記述するための言語の一つ)を利用して、偽のホームページなのに、本物のページのアドレスを表示させるといった高度な手法を用いたものも出始めています。

被害防止のための注意点はなんですか?

企業の実際の窓口に確認

個人情報・金融情報を聞き出そうとするメールに対しては、送信元の企業の実際の窓口に電話等で問い合わせ、メールを配信したかどうかを確認してください。また、確認の際には、メールに書かれている電話番号やメールアドレスに連絡するのではなく、その企業等の正式なホームページ等に掲載されている電話番号やメールアドレスに連絡をしてください。

検索サイトや「お気に入り」からアクセス

メールに記載されているアドレスをクリックするのではなく、普段から利用している銀行等のホームページであれば、自分であらかじめ登録しておいた「お気に入り」や「ブックマーク」からアクセスしてください。また、普段利用していない銀行等であった場合には、インターネットの検索サイト等からその銀行等のホームページにアクセスしてください。

宛名に注意

メールの中に、個人を識別するもの(自分の名前、ID、口座番号等)が記載されていない場合には、不特定多数に配信している詐欺メールのおそれがあります。

また、企業が利用者に対してメールを出す際に、本文中に利用者の名前を宛名として入れるのが一般的ですので、宛名がない、宛名としてメールアドレスやIDなどが利用されている場合には、注意をしてください。

個人情報等の入力は慎重に行う

このような「フィッシング(Phishing)」事案に限らず、インターネット上でのアンケートや懸賞などで個人情報等の入力を求められた場合には、相手が信用できるか十分確認をするなど慎重に行うようにしてください。

フィッシングの被害に遭わないために

フィッシングに遭ってしまうと・・・

- クレジットカード情報を盗まれて、インターネットショッピングサイト等でクレジットカード情報を不正に利用される被害

- アカウント情報を書き換えられ、ショッピングサイトで自分に成りすまして商品を購入されてしまう被害

- ためていたショッピングなどのポイントを使われてしまう被害

など、色々な被害が発生します。

フィッシングの手口は日々巧妙化していますので、被害防止のためにも、フィッシングとはどのようなものかを知っておくことが大切です。

下記のリンク先では、フィッシングサイトに誘導するメールの事例、動画、イラストなどを活用して分かりやすく注意喚起がされていますので、参考にしてください。

ご自身にフィッシングメールが届いた、フィッシングサイトを発見した、フィッシングの被害に遭ってしまった場合は、最寄りの警察署へ連絡してください。(#9110か最寄りの警察署へ電話)

【注意喚起を行っているサイトの紹介(参考)】

3 一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター

通信事業者を装ったフィッシング(不正アプリに注意)

4 一般社団法人日本クレジット協会

あなたがフィッシング詐欺の被害に遭わないために

https://www.j-credit.or.jp/customer/attention/attention_02.html

フィッシングサイトを見つけたら

各都道府県警察に設置されていたフィッシングサイト情報の通報窓口は、インターネットホットラインセンターの通報フォーム(フィッシング110番)に統一化されました。

インターネット・ホットラインセンター

(リンク先ウェブサイト内の通報フォーム「フィッシング」を選択)

情報発信元

神奈川県警察本部 サイバーセキュリティ対策本部

電話:045-211-1212(代表)