更新日:

2026年02月17日

(法律の施行 平成14年6月1日)

- 自動車運転代行業の認定申請

- 自動車運転代行業務の仕組み

- 自動車運転代行業の概要

- 自動車運転代行業者の欠格要件

- 自動車運転代行業者の主な遵守事項

- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の概要

- 認定自動車運転代行業者

- 電子申請に際する注意事項について

- 自動車運転代行業の行政処分の公表について

自動車運転代行業の認定申請

自動車運転代行業の認定申請について

申請の資格等

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法律」という。)第2条

法第3条

認定申請の根拠

法第4条

申請先

主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課

認定手続

法第5条

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第1条

認定申請に次の書類・手数料を添えて提出する。

認定申請書類

個人事業者

- 認定申請書

- 住民票の写し(本籍地(外国人の場合国籍等)の記載のあるもの)

※個人番号の記載がないもの

- 心身の故障により、自動車運転代行業の業務を適正に実施することができなものとして、国家公安委員会で定めるものに該当しない者であることを誓約する書面及び精神機能の障害に関する医師の診断書

- 国土交通省令で定める基準を満たす損害賠償措置の書類

保険証券の写し及び保険約款の写し等保険契約の内容が分かるもの(共済組合、保険会社等)

- 自動車検査証などの随伴用自動車の登録番号や車両番号が分かるもの

- 国家公安委員会規則で定めるもの(安全運転管理者等の関係書類)

(1) 住民票の写し(安全運転管理者等本人のもの)

※個人番号の記載がないもの(2) 運転管理経歴証明書(管理経験が2年以上の方)

(3) 安全運転管理者資格認定申請書(管理経験が2年未満の方)

- 申請者が未成年者の場合、上記1から4の書類の他に次の書類が必要となります。

- 【法定代理人が個人の場合】

ア 住民票の写し

※個人番号の記載がないものイ 精神機能に関する誓約書

ウ 精神機能に関する診断書

- 【法定代理人が法人の場合】

ア 法人の登記事項証明書

イ 定款の写し又はこれに代わる書類

ウ 役員名簿(氏名・住所)

エ 役員全員の住民票の写し(本籍地(外国人の場合国籍等)の記載のあるもの)

※個人番号の記載がないものオ 役員全員の精神機能に関する誓約書と精神機能に関する診断書

(1) 民法第6条第1項の規定により営業を許可された未成年

登記事項証明書

(2) 相続人である未成年の法定代理人

法人事業者

- 認定申請書

- 法人登記事項証明書

- 定款の写し又はこれに代わる書類

- 役員名簿(氏名・住所)

- 役員全員の住民票の写し(本籍地(外国人の場合国籍等)の記載のあるもの)

※個人番号の記載がないもの

- 役員全員について、心身の故障により、自動車運転代行業の業務を適正に実施することができないものとして、国家公安委員会規則で定めるものに該当しない者であることを誓約する書面及び精神機能に関する医師の診断書

- 国土交通省令で定める基準を満たす損害賠償措置の書類

保険証券の写し及び保険約款の写し等保険契約の内容が分かるもの

- 自動車検査証などの随伴用自動車の登録番号や車両番号が分かるもの

- 国家公安委員会規則で定めるもの(安全運転管理者等の関係書類)

(1) 住民票の写し(安全運転管理者等本人のもの)

※個人番号の記載がないもの(2) 運転管理経歴証明書(管理経験が2年以上の方)

(3) 安全運転管理者資格認定申請書(管理経験が2年未満の方)

添付書類表

添付書類表中、○印は必要、×印は不要を表します。

| 添付書類 | 個人で申請 | 法人で申請 |

|---|---|---|

| 住民票(個人番号未記載のもの)の写し | ○ | ○ (役員全員分) |

| 診断書(注1) | ○ | ○ (役員全員分) |

| 誓約書(注1) | ○ | ○ (役員全員分) |

| 法人の登記事項証明書 | × | ○ |

| 定款又はこれに代わる書類 | × | ○ |

| 役員名簿 | × | ○ (役員全員分) |

| 安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類(注2) | ○ | ○ |

| 損害賠償措置を証する書類(注3) | ○ | ○ |

| 自動車検査証などの随伴用自動車の登録番号・車両番号等が分かるもの | ○ | ○ |

| (申請者が未成年者の場合) 未成年者の登記事項証明書 法定代理人に関するもの |

○ | × |

(注1)法令等で定められた様式はありませんので、下記5書式のダウンロードを参考に準備してください。

(注2)国家公安委員会規則により

- 安全運転管理者本人の住民票(個人番号未記載のもの)の写し

- 運転管理経歴証明書(管理経験が2年以上)

- 安全運転管理者等資格認定申請書(管理経験が2年以上)

を添付してください。

(注3)損害賠償措置は、利用者の自動車を運転中に事故を起こした場合の損害に対する賠償措置としての保険の締結であり、国土交通省の規則等により

- 対人 8,000万円

- 対物 200万円

- 車両 200万円

を最低補償額として満たしていなければなりません。

手数料

12,000円

書式ダウンロード

各種様式

- 認定申請書(Word:36KB)

- 認定申請書(記載例)(PDF:81KB)

- 診断書例(PDF:26KB)

- 誓約書例(代行業者用)(PDF:29KB)

- 誓約書例(代行業務従事者用)(PDF:56KB)

- 安全運転管理者資格認定申請書(Word:16.3KB)

- 安全運転管理者資格認定申請書(記載例)(PDF:133KB)

- 副安全運転管理者資格認定申請書(Word:16.4KB)

- 副安全運転管理者資格認定申請書(記載例)(PDF:134KB)

- 運転管理経歴証明書(Word:16.1KB)

- 運転管理経歴証明書(記載例)(PDF:76KB)

- 廃業等届出書(Word:29KB)

標識

届出事項の変更手続

例えば随伴用自動車の入替え、損害賠償措置の更新などについては、変更に係る書面を添えて変更届出書を提出しなければなりません。

変更届出をする必要のある事項

- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

- 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

- 第12条に規定する措置(損害賠償措置に関する事項)

- 安全運転管理者等の氏名及び住所

- 法人にあっては、その役員の氏名及び住所

- 随伴用自動車に関する事項であって政令で定めるもの(登録番号、車両番号)

準備するもの

- 変更届出書

- 変更に係る内容が記載された書面

申請先

主たる営業所を管轄する警察署

- 変更届出書は、変更があった日から10日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)以内に提出しなければなりません。

書式ダウンロード

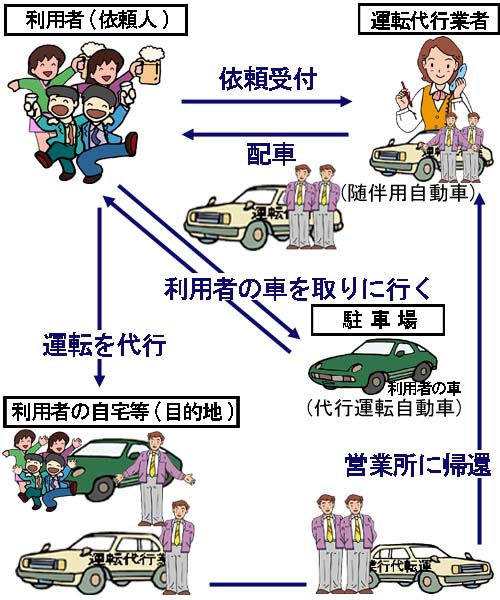

自動車運転代行業務の仕組み

自動車運転代行業の概要

自動車運転代行業とは

他人に代わって自動車を運転するサービスを提供する営業で

- 主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転するもの

- 酔客などの利用者を乗車させるもの

- 常態として、随伴用自動車が随伴するもの

のいずれにも該当するものをいいます。

自動車運転代行業者とは

都道府県公安委員会の認定を受けて、自動車運転代行業を営む者をいいます。

代行運転自動車とは

代行運転のサービスの対象となっている利用客の自動車です。

随伴用自動車とは

代行運転自動車を運転する者が、顧客を自宅などに送り届けたあと営業所などに戻るために、代行運転自動車のあとを追って走行する自動車です。

自動車運転代行業者の欠格要件

次のいずれかに該当する人は、自動車運転代行業を営むことはできません。

- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

- 禁固以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、若しくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規定)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項若しくは同法第75条の2第1項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

- 最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、営業の停止、営業の廃止の命令に違反する行為をした者

- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

- 精神機能の障害により自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業の相続人であって、その法定代理人が1〜5及び9のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

- 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当の理由がある者(注1)

- 安全運転管理者(注2)を選任すると認められないことについて相当の理由がある者

- 法人でその役員のうち1〜5までのいずれかに該当する者があるもの

(注1)損害賠償措置は、利用者の自動車を運転中に事故を起こした場合の損害に対する賠償措置としての保険の締結であり、国土交通省の規則等により

- 対人 8,000万円

- 対物 200万円

- 車両 200万円

を最低補償額として満たしていなければなりません。

(注2)自動車運転代行業者は、随伴用自動車の台数にかかわらず、営業所ごとに安全運転管理者を選任しなくてはなりません。

また、下表のとおり営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数により副安全運転管理者を選任しなくてはなりません。

| 随伴用自動車(台) | 〜9 | 10〜19 | 20〜29 | 30〜39 | 40〜49 |

|---|---|---|---|---|---|

| 副安全運転管理者(人) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

自動車運転代行業者の主な遵守事項

- 代行運転自動車を運転する者は、第二種免許を取得していなくてはなりません。

- 代行運転自動車を運転する場合は、車の前後に国家公安委員会規則で定められた代行運転自動車標識を表示しなければなりません。

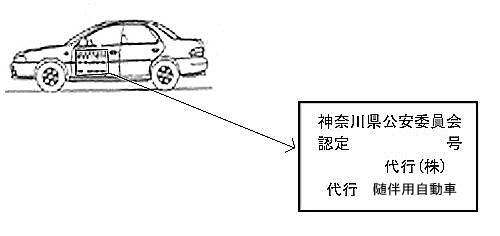

- 随伴用自動車には、国土交通省令で定める表示等をしなくてはなりません。

内容は、自動車運転代行業者の名称又は記号、認定を行った公安委員会の名称及び認定番号、「代行」「随伴用自動車」という表示をペンキ等により表示しなければなりません。

(例)

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)の概要

総則

目的(法第1条)

自動車運転代行業を営む者について必要な要件を認定する制度を実施するとともに、自動車運転代行業を営む者の遵守事項を定めること等により、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図ることを目的とする。

自動車運転代行業の認定等

認定(法第4条)

自動車運転代行業を営もうとする者は、自動車運転代行業の欠格事項に該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。

認定の申請(法第5条)

ア 自動車運転代行業の認定を受けようとする者は、国家公安委員会規則で定める申請書を提出しなければならない。

この申請書には、政令で定める書類を添付しなくてはならない。

イ 公安委員会は、申請者が法の定める欠格要件に該当しないと認めたときは、自動車運転代行業の認定をし、通知しなければならない。

標識の掲示等(法第6条)

自動車運転代行業者は、認定を受けたことを示す標識を主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイトに掲載しなければならない。

変更の届出等(法第8条)

自動車運転代行業者は、認定の申請の際に届け出た事項に変更があったときは、政令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

廃業等の届出(法第9条)

自動車運転代行業者は、自動車運転代行業を廃止したときは、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。

自動車運転代行業者の遵守事項

料金の掲示(法第11条)

営業開始前に利用者等から収受する料金を定め、これをその営業所において利用者に見やすいように掲示するとともに、ウェブサイトに掲載しなければならない。

損害賠償措置を講ずべき義務(法第12条)

代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であって国土交通省令で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。

自動車運転代行業約款(法第13条)

営業の開始前に、自動車運転代行業約款を定め、営業の開始前に国土交通大臣に届出をし、これを営業所の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイトに掲載しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

運転代行業務の従事制限(法第14条)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、一定の刑に処せられて2年を経過していない者、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者、精神機能の障害により業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者などの法定の事由に該当する者を運転代行業務に従事させてはならない。

代行運転役務の提供の条件の説明(法第15条)

利用者に役務を提供するときは、料金や約款の概要等役務の内容について説明し、その説明に従って代行運転役務を提供しなければならない。

代行運転自動車標識の表示(法第16条)

代行運転役務を提供するときは、代行運転自動車に国家公安委員会規則で定める標識を表示しなければならない。

随伴用自動車の表示等(法第17条)

随伴用自動車に、国土交通省令で定めるところにより、第4条の認定を受けて自動車運転代行業を営んでいる旨の表示その他の国土交通省令で定める表示等をしなければならない。

利用者の利益の保護に関する指導(法第18条)

運転代行業務従事者に対し、当該業務を適正に実施させるため、料金の収受方法等、利用者の利益の保護に関する事項について指導しなければならない。

道路交通法の規定の読替え適用等(法第19条)

道路交通法に規定される下命容認行為の禁止、業務に関する最高速度違反や駐停車違反等について、その再発を防止するために行う指示、同指示に違反した場合の営業の停止、安全運転管理者に関する規定などについて、必要な読み替えにより適用されること。

監督

帳簿等の備付け(法第20条)

ア 営業所ごとに運転代行業務従事者の名簿、その他その者による自動車の運転に関する帳簿等で国家公安委員会規則で定めるものを備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。

イ 前期アに規定するもののほか、国土交通省令で定めるところにより、営業所ごとに苦情処理に関する帳簿その他の代行運転役務の提供に関する帳簿等を備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。

報告及び立入検査(法第21条)

公安委員会は、自動車運転代行業を営む者に、運転代行業務従事者に関する事項や業務の状況を把握するために必要な事項について報告又は資料の提出を求め、又は営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査できる。

代行運転自動車を運転しようとする者の二種免許取得義務

道路交通法第86条第5項、第6項

第5項 代行運転普通自動車を運転しようとする者は、普通第ニ種免許を受けなければならない。

第6項 大型二種免許又は、中型二種免許を受けた者は、第2項に規定するもののほか、代行運転普通自動車を運転することができる。

認定自動車運転代行業者

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律は、自動車運転代行業を営もうとする人に対して、公安委員会の認定という手続を通じ、適正に営業していただくことをその目的としています。

認定自動車運転代行業者(PDF:178.1KB / テキスト:4.9KB) 令和8年02月02日現在

電子申請に際する注意事項について

- 閉庁日に申請があった場合、審査を行うのは開庁日からになります。

- 申請後、1週間経過しても申請先警察署からの連絡がない場合には、申請先の警察署に連絡してください。

- 届出申請に際する手数料については、申請警察署で納めていただきます。

情報発信元

神奈川県警察本部 交通部交通総務課

電話:045-211-1212(代表)