更新日:

2025年05月22日

自分の身を守るのは自分です

準備1 避難場所と避難所の確認

避難場所と避難所の違い

避難場所とは

《指定緊急避難場所とも言います》

災害時の危険を回避するために一時的に避難する場所です。公共交通機関が麻痺した場合は、帰宅困難者の待機場所としても活用されることがあります。

【

一時的に身を守るための場所として、神社や公園、学校のグラウンドなどが指定されています。

【

火災や延焼等で、地域全体が危険になったときに避難する場所として、大規模公園や団地・大学等が指定されています。

避難所とは

《指定避難所とも言います》

災害の危険が続いており、安全が確保されるまでの一定期間、避難生活をする場所です。公民館や小・中学校等の体育館などが指定されています。

【避難する時の注意点】

- ガスの元栓を閉める

- コンセントを抜く

- ブレーカーを落とす

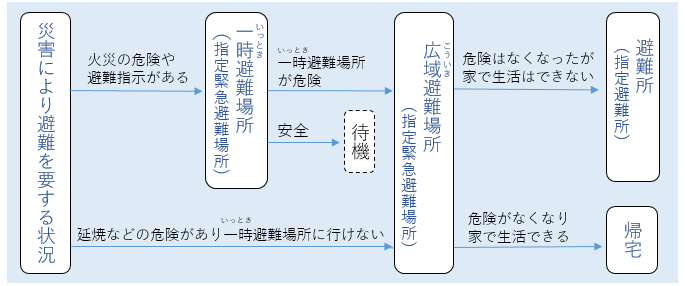

避難する場所は、避難する時期や状況によって変わります。

【避難の流れ】

避難場所

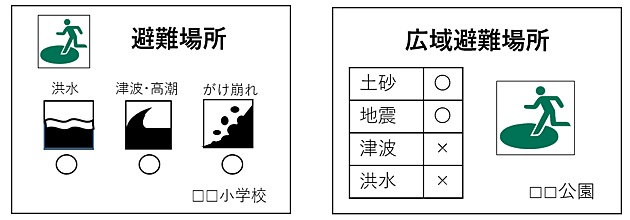

避難する場所は、災害の種類によっても変わります。

例えば、地震が発生した場合は、津波の心配があるかどうかによって避難する場所が変わります。

どの災害のときに、どこの避難場所(指定緊急避難場所)に避難するべきか、あらかじめ確認しておきましょう。

【避難場所の表示例】

※避難する場合は、標識に表示されている災害種別を確認しましょう。

避難経路も大事!

避難する場所とあわせて避難経路についても確認しておきましょう。

速やかに避難場所へ移動することはもちろんですが、災害直後は建物の倒壊や落下物、土砂崩れなど、二次災害の危険が伴います。

避難する際は、古い建物やブロック塀、崖、川の近くはなるべく通らず、できるだけ安全なルートで避難場所を目指しましょう。

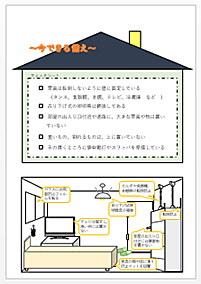

準備2 家の中の安全対策

家の中をチェックしておきましょう

- 家具は転倒しないように壁に固定している

(タンス、食器棚、本棚、テレビ、冷蔵庫 など) - 吊り下げ式の照明等は補強してある

- 部屋の出入り口付近や通路に、大きな家具や物は置いていない

- 重いもの、割れるものは、上に置いていない

- 手の届くところに懐中電灯やスリッパを準備している

ガラスに飛散防止フィルムを貼ったり、家具の脚や底に滑り防止マットを設置しておくのも良いでしょう。

準備3 家庭での物の備え

いざというときのために、生活に最低限必要な準備をしておきましょう。

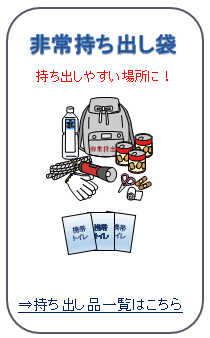

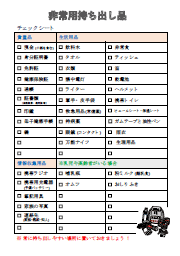

非常用持ち出し品

非常持出品チェックシート

(PDF:76KB)

貴重品

- 現金(小銭を含む)

- 身分証明書

- 免許証

- 健康保険証

- 通帳

- 証券類(保険証券・権利証等)

- 印鑑

- 母子健康手帳

- 鍵

生活用品

- 飲料水

- 非常食

- タオル

- ティッシュ

- 衣類

- 笛

- 懐中電灯

- 乾電池

- ライター

- ヘルメット

- 軍手・皮手袋

- 携帯トイレ

- 救急用品(常備薬)

- ビニールシート・保温シート

- 持病薬

- ガムテープと油性ペン

- 眼鏡(コンタクト)

- 雨衣

- 万能ナイフ

- 生理用品

情報収集用品

- 携帯ラジオ

- 携帯用充電器(予備バッテリー)

- 家族の写真

- 連絡先(家族・親戚・知人)

- 筆記用具

乳児や高齢者がいる場合

- 哺乳瓶

- 粉ミルク(離乳食)

- オムツ

- おしりふき

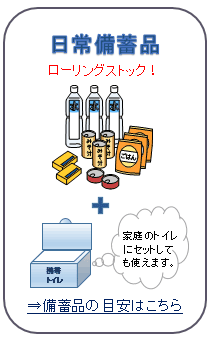

日常備蓄品

備蓄品の目安

- 飲料水(1日当たり3リットル)と備蓄食 × 人数 ×1週間分(7日分)

- 簡易トイレ(1日5回分) × 人数 ×1週間分(7日分)

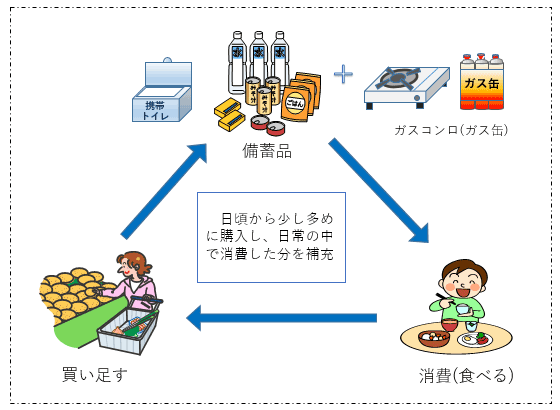

ローリングストック法

普段の生活で利用する缶詰やレトルト食品等を少し多めに購入しておき、消費した分だけを補充することで、常に一定量の備蓄をしておく方法です。

簡易トイレの備え

人は、平均でトイレに1日5〜6回行きます。

災害等で上下水道が故障した場合、食事以外に困るのがトイレです。

あなたは何日分の【非常用トイレ】をお持ちですか?

自宅では・・・

自宅など、既存のトイレに非常用トイレをセットして使用することもできます。

《非常用トイレの使用方法》

- 便座を持ち上げ便器に大きいビニール袋をセット

(通常、便器内に水が残っているため。) - 便器に汚物袋をセット

- 汚物袋の中に新聞紙や凝固剤等を入れる

(凝固剤は使用後に投入する場合もあります。)

避難所では・・・

仮設トイレの設置には時間がかかります。

また、設置後も避難所のトイレは使用する人が多いため、悪臭や不衛生等、ストレスがかかりやすい状況が続く可能性があります。

携帯トイレを非常持ち出し袋に入れておきましょう。

【備蓄の目安】

簡易トイレ1日5回分 ×人数 × 1週間分(7日分)

被災者の声からも災害時のトイレは深刻な問題でした。

非常持ち出し袋や備蓄品に、必ず準備しておきましょう。

準備4 大切な人との連絡手段

災害が起きたとき、通常の電話は回線が混雑するため、つながりにくくなります。

いざというとき、連絡が取れるよう家族と話し合い、連絡手段を複数確保しておきましょう。

災害伝言ダイヤル・災害用伝言板Web171、災害用音声お届けサービス

毎月1日、15日、1月1日〜1月3日、防災週間(8月30日〜9月5日)、防災とボランティア週間(1月15日〜1月21日)に、体験利用ができます。

災害伝言ダイヤル

大規模災害発生時に、「1」「7」「1」に発信し、固定電話や携帯電話・PHS等の電話番号宛に伝言を録音することで、全国からその伝言を確認することができる声の伝言板です。

災害用伝言板Web171

大規模災害発生時に、インターネットを使用して安否確認を行う伝言板です。

あらかじめ電話番号やメールアドレスを登録しておくと、災害発生時の伝言登録がスムーズに行えます。

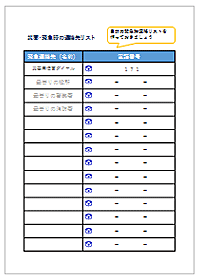

あなたの災害・緊急時の連絡先リスト

家族や親戚の電話番号はスマートフォン等に登録されていると思いますが、いざ災害発生というときにバッテリーが切れ、番号が分からなくなってしまうおそれもあります。

安否を知る、知らせるための対策として、連絡先リストを作っておきましょう。

災害・緊急時の連絡先リスト

(PDF:40KB)

準備5 地域での防災活動

みんなのまちは、みんなで守る!

東日本大震災では、行政も大きなダメージを負ったため、地域における住民同士の助け合いが大きな役割を果たしました。

日頃から地域の防災活動等に積極的に参加し、交流を深めましょう。

あなたの地域の防災活動は?

町内会、自治会、マンションの管理組合など、あなたのお住いの地域において、どのような防災活動が行われているか把握し、参加しましょう。

防災倉庫(備蓄品)の整理

防災マニュアル作成

地域住民の把握

避難場所・避難経路の周知

非常電源の整備

防災訓練

防災設備点検

準備6 関係機関リンク

【神奈川県災害時・緊急外国人住民支援のホームページ(神奈川県ホームページ)】

Information to Support Foreign Residents at the Time of Disaster and Emergency

災害時の外国人住民支援に関するページです。

(URL)

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/saigaijigaikokujinshien.html

【横浜市避難ナビ(横浜市ホームページ)】

一人ひとりの避難行動を平時である「いま」から災害時である「いざ」まで一体的にサポートするアプリです。

【かわさき防災アプリ(川崎市ホームページ)】

(URL)

情報発信元

神奈川県警察本部 警備部危機管理対策課

電話:045-211-1212(代表)