児童虐待から子どもを救うために!

更新日:

2026年02月19日

児童虐待とは?

身体的虐待

殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、火傷を負わせる、溺れさせるなど

性的虐待

性的行為の強要、性器や性交を見せる、わいせつな画像を撮影するなど

ネグレクト

家に閉じこめる、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、保護者以外の同居人による虐待を放置するなど

心理的虐待

言葉による脅し、無視、兄弟間差別的扱い、子どもの面前で配偶者やその他の家族などに暴力を振るう(DV)など

児童虐待の現状

令和7年中に、神奈川県警察が児童虐待により児童相談所に通告した児童数は、16,642人(前年比2,886人増)で、「心理的虐待」13,011人(78.2%)、「身体的虐待」2,254人(13.5%)、「怠慢又は拒否(ネグレクト)」1,342人(8.1%)、「性的虐待」35人(0.2%)の順となっています。

また、検挙した児童虐待事件は65件で、前年に比べ17件減少しています。

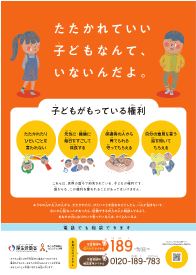

体罰は法律で禁止されています!

令和元年6月に成立した児童福祉法等の改正法において体罰が許されないものであることが法定化され、令和2年4月1日に施行されました。

体罰は、子どもの心身の成長・発達にさまざまな悪影響が生じる可能性があります。

なお、体罰には次のような行為が該当します。

- 何度も言葉で注意したけど言うことを聞かないので、頬を叩いた。

- いたずらをしたので長時間正座させた。

- 宿題をしなかったので夕飯を与えなかった。

【しつけとは】

「しつけ」は子どもの人格や才能等を伸ばし、自律した社会生活を送れるようにサポートすることです。

そのためには、体罰ではなく、どうすればよいかを言葉や見本を示すなど、子ども本人が理解できる方法で伝える必要があります。

警察の取組

警察では、児童虐待対策について、子どもの生命、身体を守る責務として取り組んでおり、警察本部及び各警察署に「児童虐待対策班」を設置し、児童の安全確認及び安全確保を最優先とした活動を行っています。

警察において、虐待の疑いで児童を保護した事例には次のようなものがあります。

友人の母親が児童を伴い来所したことによる保護

「家出中の子を連れてきた。」と申告を受け、男児(13歳)から話を聴いたところ、「小学1年のころから、暴行を受けている。」と訴えたもので、実母が「しつけのための暴力である。」などと話していることから保護し、児童相談所へ通告しました。

万引きの取扱いによる児童の保護

被害店舗からの通報により、男児(16歳)から話を聴いたところ、「母親と二人暮らしであるが、母親は月に1回くらいしか帰ってこない。去年の年末から会っていない。」と話し、母親と連絡が取れないことから、児童を保護し、児童相談所へ通告しました。

迷子の取扱いによる児童の保護

迷子はいかいの110番通報により、一人で道を歩いていた男児(3歳)を保護し身体を確認したところ、顔や背中に痣があり、「お父さんに叩かれた。」と話したことから、児童相談所へ通告しました。

万引きの取扱いによる児童の保護

被害店舗からの通報により、男児(7歳)から話を聴いたところ、日常的に両親が食事を用意しないで家を空けていることから、腹が減って食べ物を万引きしたと判ったもので、両親は連絡に応じず、周辺の調査により日常的なネグレクトとして児童を保護し、児童相談所へ通告しました。

コンビニからの一般通報による児童2人の保護

男児(10歳)及び女児(6歳)が、保護者を伴わず汚れた服装でコンビニエンスストア内をうろついていました。2人は3日前にも雨の中をずぶ濡れで来店しており、その時と服装が同じであったことから店長が通報しました。児童から話を聴いたところ「今日は学校に行かなくていいと言われ休んだ。」と話し、男児(10歳)の目の周りには痣があり、ケガをした理由について質問すると返答に困るなど、暴力を受けているおそれがあることから2人を保護し、児童相談所へ通告しました。

「泣き声」110番通報による児童の保護

近所に住む人から「子どもの泣き声がする。」との110番通報により、家の前で親を探している女児(3歳)を発見しました。両親は留守で、通報者が以前にも泣き声で児童相談所に通報していることが判ったことから、児童を保護し児童相談所に通告しました。

両親は、帰宅後、「買物のため子どもを家に残し、鍵をかけて出かけた。」と説明しました。

児童虐待は、深刻な社会問題です!

虐待は、心と身体の発育に様々な影響を与えるばかりか、子どもに生涯残る深い傷を残し、死亡や重度の障害に至るような著しい暴力・放置にエスカレートし、被害を受けた子どもが他人に加害行為を向けたり、虐待が世代間に連鎖する傾向があります。

子どもの未来や生きる権利を奪う児童虐待は、社会全体で考えなければならない深刻な問題です。

虐待から子どもを救うために!!

虐待から子どもを救うには、まわりの大人たちが、早く子どものサインに気付いてあげて、確実に専門機関につなげることが大切です。

「あれ?この子、様子がおかしいな・・・。」

虐待を受けている子どものサイン

- 不自然な傷やアザがある。

- 着衣や髪の毛がいつも汚れている。

- 食事を与えられていない。

- ひんぱんに怒鳴られ、ひどく泣いている。

- 夜遅くまで一人で遊んでいる。 など

あなたのまわり、このような子どもはいませんか?

あなたは、このような悲しいおもいをしていませんか?

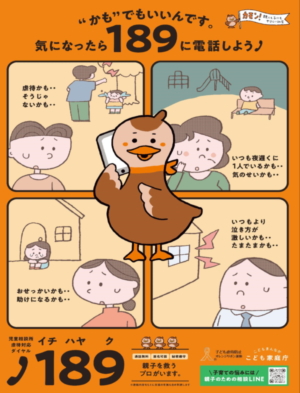

「虐待かもしれない?」と感じたら迷わず連絡(通告・通報)

「虐待を受けたと思われる子ども」がいたら・・・・・

ゼッタイに1人で抱え込まず、直ぐに児童相談所・市町村の窓口に連絡してください。

−児童相談所全国共通ダイヤル−

![]()

知らせよう あなたが あの子の声になる

児童相談所虐待対応ダイヤル189

リーフレット

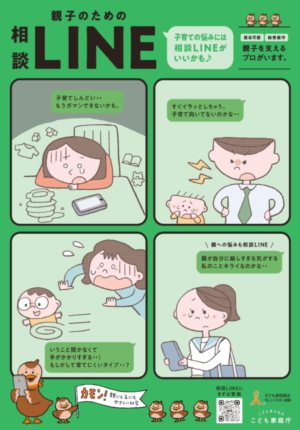

親子のための相談LINE

リーフレット

児童虐待の防止等に関する法律

- 発見者の連絡(通告)が義務付けられています。

- 確証ではなく疑いで連絡(通告)します。

- 連絡(通告)した人が特定されないように定められています。

- 医師や公務員の「守秘義務」違反にはなりません。

[緊急]

- 今、まさに虐待されているようだ。(著しい泣き声・怒鳴り声など)

- 虐待を受けている。(SOS)

- 虐待されて逃げてきた。

- 虐待が怖くて家に帰れない。

- 子どもを保護している。

- などの場合は、「子ども安全110番」(※)若しくは、最寄りの警察署にも連絡してください。

子ども安全110番(でんわ)

県警察では、虐待を受けている子どもを早期発見・救出するため、児童虐待等子どもの安全にかかわる情報を受け付ける専用ダイヤルを設置しています。

電話 フリーダイヤル 0120(604)415 (まもろうよ よいこ) (24時間)

一般 045(651)0110 (8時30分〜17時15分)

子ども安全110番の廃止について

子ども安全110番については、令和8年3月31日をもって廃止されることとなりました。

廃止後の子どもの安全にかかわる情報については、緊急であれば110番通報、その他の場合は最寄りの警察署に連絡してください。

情報発信元

神奈川県警察本部 生活安全部少年育成課

電話:045-211-1212(代表)